Sterne und Galaxien mit MUSE - extra scharf

Der Planetarische Nebel NGC 6369 im Sternbild Schlangenträger, beobachtet unter normalen Bedingungen (links) und mit der adaptiven Optik (rechts), welche die atmosphärischen Turbulenzen in Bodennähe kompensiert.

Bild: ESO / P. Weilbacher (AIP)Spektakuläre Verbesserung der astronomischen Aufnahmen mit MUSE durch adaptive Optik. Mit bisher unerreichter Schärfe haben Astrophysikerinnen und Astrophysiker mit dem MUSE Instrument an der Europäischen Südsternwarte (ESO) ferne Galaxien und Nebel beobachtet. Möglich wurde dies durch die Inbetriebnahme einer neuartigen, adaptiven Optik am Very Large Telescope (VLT) in der chilenischen Atacama-Wüste.

Die von der ESO entwickelte adaptive Optik wurde nun erstmals mit dem MUSE Instrument erprobt. Der Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) ist selbst schon ein komplexer 3D-Spekrograph und kann Tausende von Spektren ganzer Regionen des Weltraums aufzeichnen und daraus Bilder rekonstruieren. An der Entwicklung von MUSE und der jetzt erfolgten Inbetriebnahme der adaptiven Optik waren maßgeblich auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP) beteiligt. Die Gesamtleitung des Projekts liegt beim Observatoire de Lyon (CRAL) und der ESO.

Andreas Kelz, der lokale Projektleiter am AIP, erklärt: „Normalerweise sind astronomische Aufnahmen mit Teleskopen auf der Erde immer leicht unscharf, da Turbulenzen in der Luft das Bild verzerren. Mit der adaptiven Optik kann man nunmehr die Luftunruhe kompensieren, sozusagen das Funkeln der Sterne ausschalten. Damit wird die Abbildung schärfer und es lassen sich mehr Einzelheiten erkennen.“ Peter Weilbacher, welcher als Wissenschaftler an den ersten Beobachtungen mit MUSE und der adaptiven Optik beteiligt war, ist beeindruckt von den Ergebnissen: „Wir haben verschiedene Objekte am südlichen Sternenhimmel beobachtet und die Verbesserungen der Bildschärfe sind spektakulär. Um den Planetarischen Nebel IC 4406 im Sternbild Lupus konnten nun Schalenstrukturen beobachtet werden, welche vorher nicht sichtbar waren.“

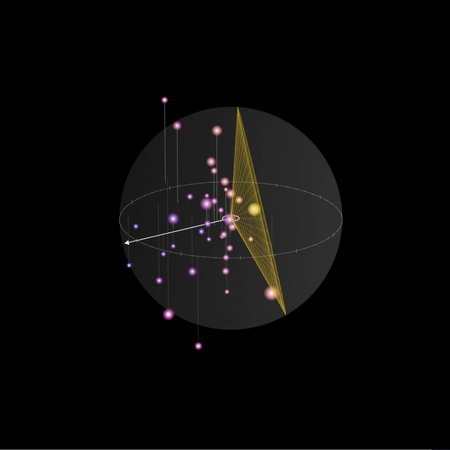

Was so einfach klingt, beruht auf äußerst fortschrittlicher Technologie, die in dieser Form zum ersten Mal an einem Teleskop in die Praxis umgesetzt wurde. Die adaptive Optik (AOF) an dem ESO Teleskop besteht aus drei Systemen: Vier Hochleistungslaser bestrahlen Schichten der Erdatmosphäre in 80 km Höhe, regen die dortigen Atome zum Leuchten an und projizieren so „künstliche Sterne“ in den Nachthimmel. Sensoren in dem Modul GALACSI (Ground Atmospheric Layer Adaptive Corrector for Spectroscopic Imaging) nutzen diese künstlichen Lasersterne, um die atmosphärischen Störungen zu vermessen. Schließlich werden die errechneten Korrekturen zu einem ein Meter großen deformierbaren Spiegel am Teleskop geschickt. Dessen Krümmung wird mehrere hundert Male in der Sekunde leicht verformt und stabilisiert so das Bild.

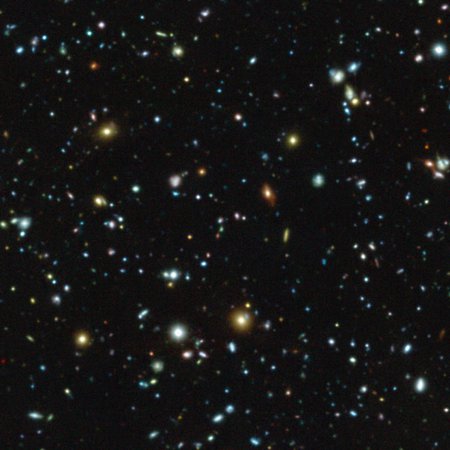

Diese Korrekturen liefern zwei wesentliche Vorteile für die astronomischen Beobachtungen: Mit der zunehmenden Bildschärfe werden ausgedehnte Strukturen viel detailreicher abgebildet. Überdies lassen sich sehr lichtschwache kosmische Objekte so überhaupt erst erkennen. „Eines unserer zentralen wissenschaftlichen Projekte ist die Beobachtung ferner Galaxien, die ihr Licht vor über 10 Milliarden Jahren aussandten. Diese Galaxien erscheinen so klein und lichtschwach am Himmel, dass stundenlange Belichtungszeiten unter stabilen Bedingungen nötig sind. Mit der adaptiven Optik kann dies jetzt sehr viel besser erreicht werden.“ sagt Lutz Wisotzki, Programmwissenschaftler von MUSE am AIP. „Die ersten Ergebnisse mit der korrigierenden Optik für MUSE erfüllen die hohen Erwartungen“, freut sich Kelz. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am AIP hoffen nun auf weitere astronomische Entdeckungen in den nächsten Jahren.

Die beteiligten deutschen Partner an MUSE aus den astrophysikalischen Instituten in Potsdam (AIP) und Göttingen (IAG) werden durch die Verbundforschung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert.

Weitere Informationen

Weitere Informationen:

ESO Pressemeldung - inklusive Bildmaterial: https://www.eso.org/public/news/eso1724/

MUSE-Webseite des AIP:

http://www.aip.de/de/forschung/research-area-drt/development-of-research-technology-and-infrastructure-1/3d-spectroscopy/muse/development-of-the-muse-integral-field-spectrograph

Virtual Reality Tour am VLT Observatorium: https://vr.aip.de/aipvr.html?s=pano1870

MUSE Homepage: http://muse-vlt.eu/science/

MUSE ist ein Projekt von sieben führenden europäischen Foschungseinrichtungen,

geleitet vom Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL, Frankreich),

dem Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam (AIP, Deutschland),

dem Institut für Astrophysik der Universität Göttingen (IAG, Deutschland),

dem Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie (IRAP, Frankreich),

der Sternwarte Leiden und der Niederländischen Forschungsakademie für Astronomie (NOVA, Niederlande),

dem Institut für Astronomie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH, Schweiz) und

der Europäischen Südsternwarte (ESO).

Wissenschaftliche Kontakte:

Dr. Andreas Kelz, 0331 7499-640, akelz@aip.de

Dr. Peter Weilbacher, 0331 7499-667, pweilbacher@aip.de

Prof. Dr. Lutz Wisotzki, 0331 7499-532, lwisotzki@aip.de

Bilder

Der Planetarische Nebel NGC 6369 im Sternbild Schlangenträger, beobachtet unter normalen Bedingungen (links) und mit der adaptiven Optik (rechts), welche die atmosphärischen Turbulenzen in Bodennähe kompensiert.

Große Bildschirmgröße [1000 x 541, 70 KB]

Originalgröße [1280 x 693, 100 KB]

NGC 6563 ist ein Planetarischer Nebel im Sternbild Schütze. Das beeindruckende Bild wurde mit der am AIP entwickelten Datenreduktions-Software aus den MUSE Datenkuben rekonstruiert. Durch die Unterstützung der adaptiven Optik können schwache Strukturen im Nebel erkannt werden, welche vorher so nicht sichtbar waren. Das linke Bild ist ohne, das rechte Bild ist mit adaptiver Optik aufgenommen worden.

Große Bildschirmgröße [1000 x 541, 70 KB]

Originalgröße [1359 x 736, 110 KB]

ESO 338-IG04 ist eine Galaxie im Sternbild Schütze, in welcher besonders viele Sterne entstehen. Die neuen Daten von MUSE mit der adaptiven Optik lösen die verschiedenen hellen Knoten, welche die Orte der intensiven Sternentstehung markieren, nun deutlich auf. Leuchtendes, heißes Wasserstoffgas formt die filamentartigen Strukturen in den Außenbereichen.

Das Lasersystem der adaptiven Optik im Einsatz an der europäischen Südsternwarte während der ersten Beobachtungen mit dem MUSE Instrument. Die adaptive Optik kompensiert die Turbulenzen der Luft und ermöglicht schärfere Aufnahmen des

Große Bildschirmgröße [1000 x 663, 110 KB]

Originalgröße [3568 x 2368, 1.2 MB]